100年という一世紀先を見据える「未来の図書館計画」こと、フューチャー・ライブラリー。現代の人気作家の新刊100タイトルを100年封印する。この図書館はただ紙の本を読む体験ではなく、100年後に「まったく新しい紙の新刊がでる」という文化と体験を、未来に残そうとしている。

「100年後にも、この地球上には、紙の本で新刊を読むことを楽しみにしている人がいて、新刊を作るための木々が育つ森も存在し続けている——」。そう信じてフューチャー・ライブラリーをすすめるアン・ホヴィンドさんとスカイプを繋ぎ、着々と進むプロジェクトの話を聞く。

「ノアの箱船」?はたまた「タイムカプセル」?

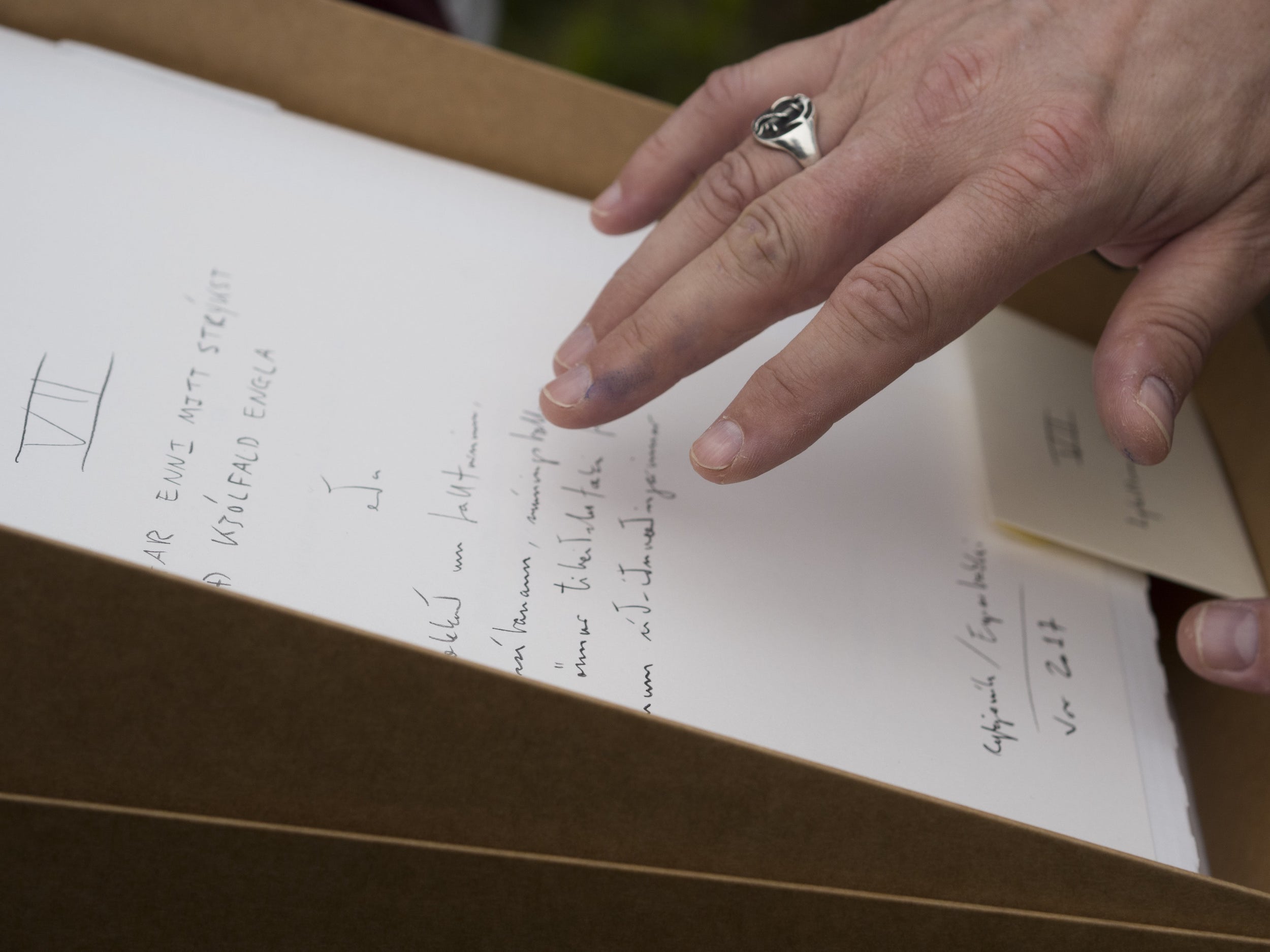

「未来の図書館」の発祥はノルウェーの首都オスロ。毎年、作家や詩人を世界各地から一人選出して新刊を書いてもらう。これまでに、2014年はカナダ出身のマーガレット・アトウッド 、15年は英国出身のデイヴィッド・ミッチェル、16年はアイスランド出身のショーン、17年はトルコ出身のエリフ・シャファク、18年は韓国出身の韓江(ハン・ガン)が選ばれてきた。それぞれすでに新作を寄稿しており、100年後の2114年までに合計100タイトルの書籍原稿が揃う予定だ。

David mitchel(デビッド・ミッチェル)

Sjón(ショーン)

Elif Shafak(エリフ・シャファク)

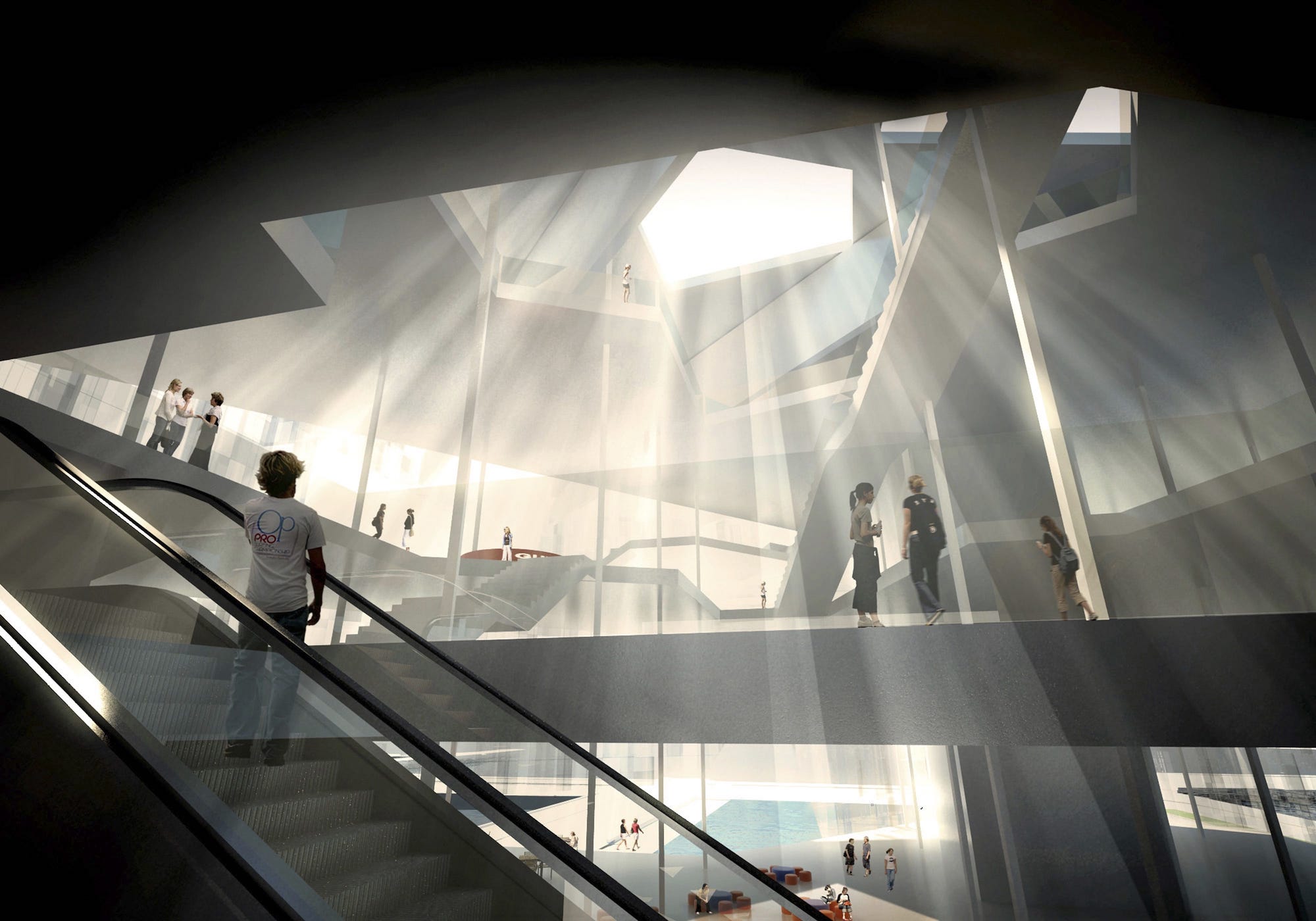

選ばれた人たちは、その国や言語圏で最も読まれている著名作家の一人。それだけに、文学ファンからの注目は熱い。しかし、それらの「新作」は100年後まで、公開されることはない。すべての原稿は、2020年に完成予定のオスロ公共図書館(ダイクマン図書館)の新館にまとめて寄蔵される予定で、100年後の解禁日まで封印される。そのときがきたら「新刊」、つまり紙に印刷された本として、まだ見ぬ未来の人たちへ届けられることになっている。

よって、いまこの記事を読んでいる人たちの中で、これら新刊を読むことができる人は、劇的な寿命改善でもされていない限りいないだろう。読めるのは、2114年以降に生きている人だけということになる。

新刊が発行されるのに十分な森がある未来を担保

これと並行して、オスロから車で1時間ほどのところにある森では、数千本もの幼い木々が育っている。100年後に本を作るためのものだ。

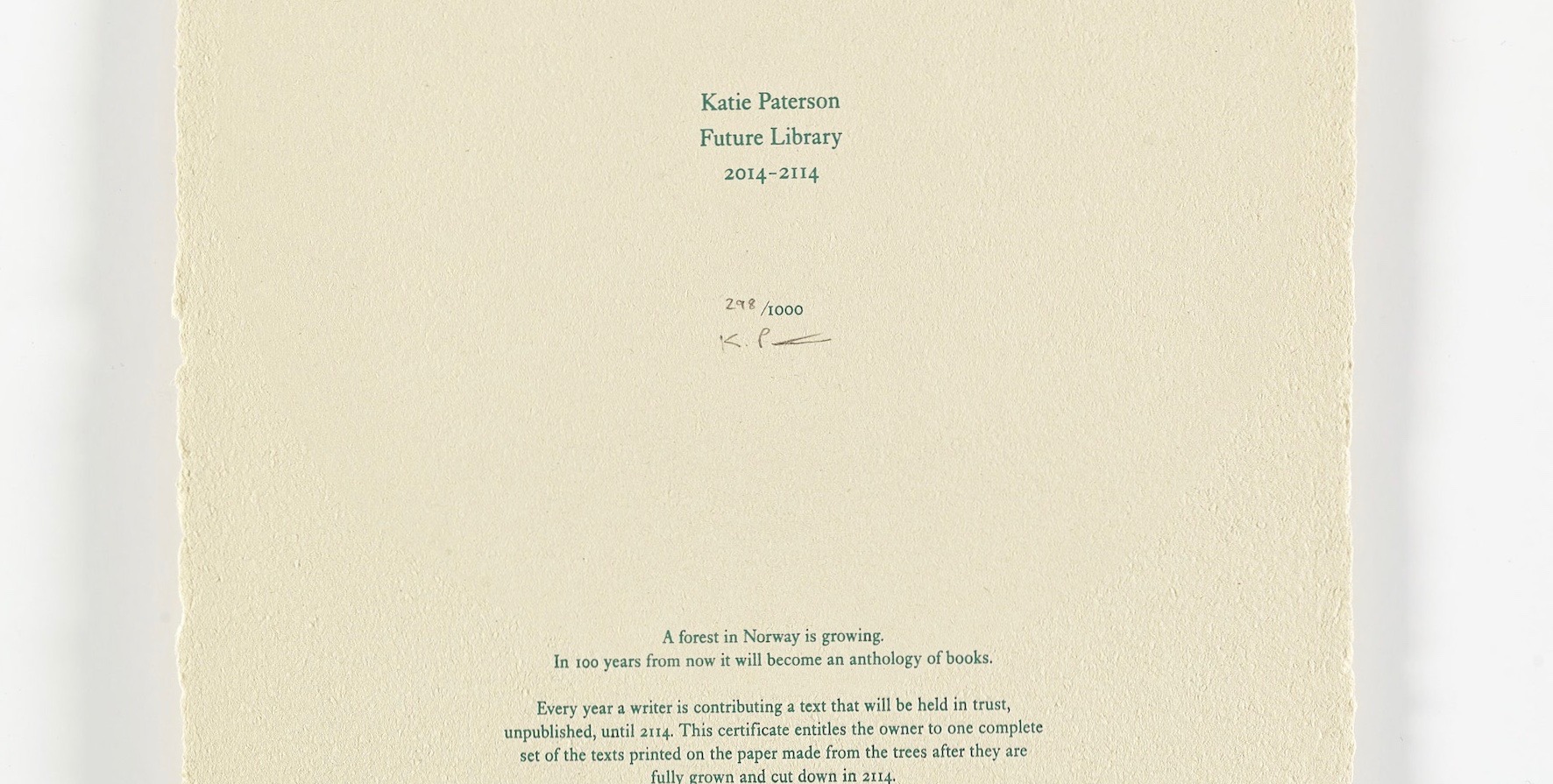

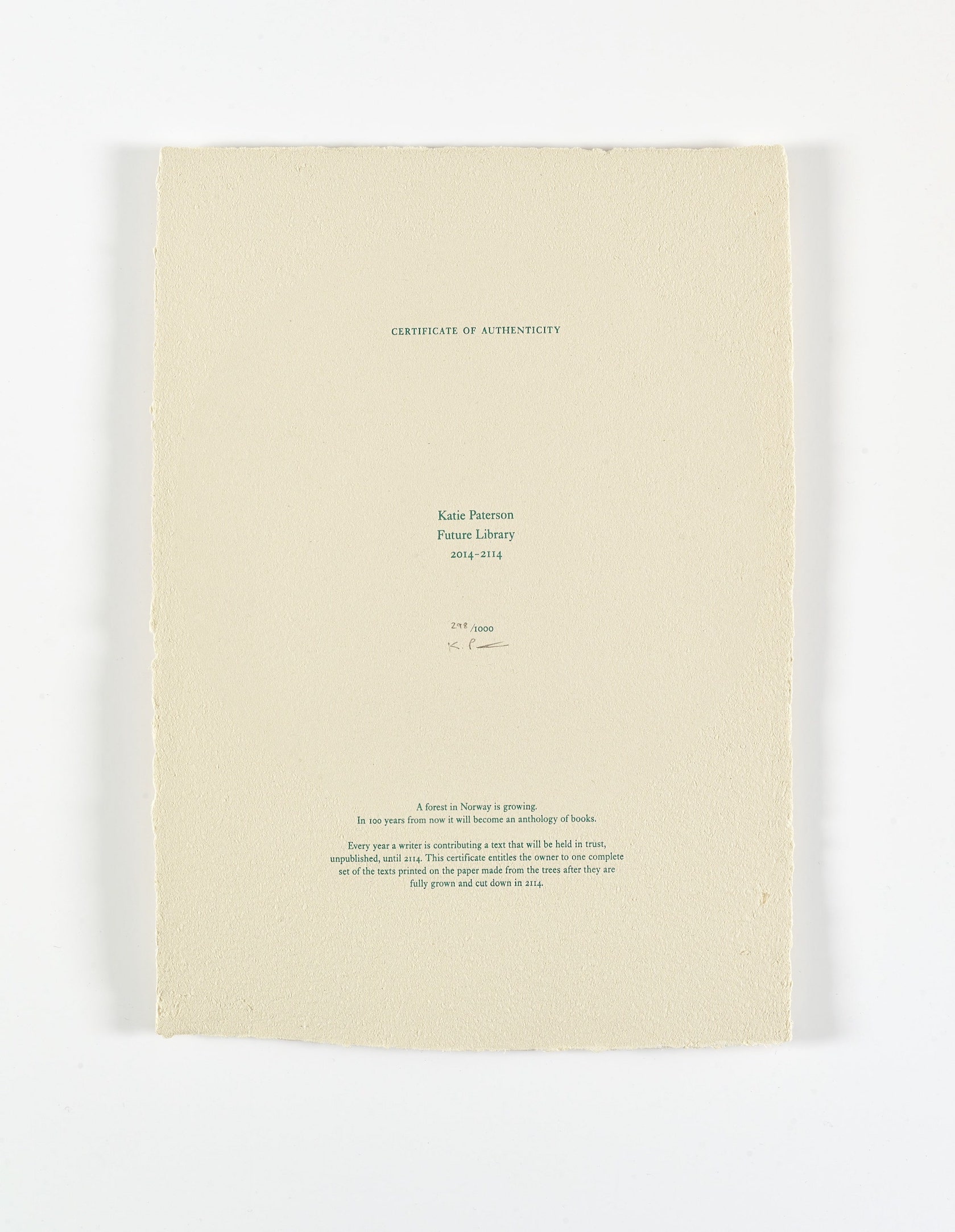

100年という一世紀先を見据える。フューチャー・ライブラリーの発案者であるスコットランド出身のアーティスト、ケイティ・パターソンは、「紙に文字が印刷された本を軸とする、時空を超えたアートプロジェクト」だと表現する。

これまでにも、100年後を見据えた“タイムカプセル” プロジェクトはあった。近年だと、2115年まで公開されないジョン・マルコヴィッチ脚本・主演の映画や、2117年まで聞けないファレル・ウィリアムスの新曲などが記憶に新しい。どちらもフランスのコニャックブランド「ルイ13世」のプロモーションを兼ねたものだったが、貴重品を後世のために隠しておく「タイムカプセル」のアイデア自体は、遠くメソポタミア文明にまでさかのぼる。そんなタイムカプセルの要素だけでなく、フューチャー・ライブラリーは、絶滅しそうなものを守るという意味で「ノアの箱舟」的意味合いも持つ。

紙に文字が印刷された本と、その本を作るのに十分な木々が育つ豊かな森。それらはいわば “絶滅危惧種” だ。もう少し具体的に、紙の「新刊」を作るための木々、といった方がいいかもしれない。きっと、いま存在する紙の本は図書館や博物館などで保管されながら残っていくだろう。問題なのは、新刊がデジタル上ではなく、紙に印刷されて発行される文化が残るかどうか、だ。

「もちろんデジタルもいいんです。今後その数は確実に増えていくでしょう」。そう話すのは、フューチャー・ライブラリーの理事とプロデューサーを務めるアンさん(Anne Beate Hovind)。今回インタビューに応じてくれた彼女は、発案者であるケイティが描くビジョンを「実現する役割」だという。作家や木を植える森、原稿を保存する場所など探したり、オスロの土地開発者たちと話し合ったりと、実際にプロジェクトを動かしている人だ。

「デジタルもいいですが、やはり100年後も紙の本を読み続けたい人はいると思うんです」。その言葉には、そうあってほしいという「希望」と、そうであるに違いないという「信念」が入り混じる。このプロジェクトが続く限り、100年後も「この地球上には、紙の本で新刊を読むことを楽しみにしている人がいて、新刊を作るための木々が育つ森も存在し続けている。そんな未来を信じられることこそが、このプロジェクトの一番の魅力ではないでしょうか」。フューチャー・ライブラリーの原動力は、まさに希望と信念である。

いったい、この「100年もの時間をかけて達成するプロジェクト」の運営にはどれだけの人が関わっているのか。聞いてみると「年に一回、森で行われるセレモニーなどの際は、ボランティアを募りますが、基本的には発案者のケイティと私でやっています」という。計画は壮大だが「いまのところはそんなに人員は必要ありません」。

植えた苗木は(いまのところは順調に)自然の恵みが育ててくれているし、利益を出すことに奔走する必要もない。そもそも「予算は小さい」。「この取り組みをより多くの人に知ってもらい、共感を得られたらうれしいですが、いますぐ注目を集めたいというわけではないんです」。インスタントな注目を集めて「急に観光客が森に押し寄せてきたらそれはそれで困りますしね」。

フューチャー・ライブラリーは、自分たちの孫の代のその先の人類のための「未来への投資」でもある。時間をかけてゆっくりと。アンさんは「オーガニック(自然)な成長」という言葉を強調した。

「夢」はときに、人の一生よりも大きく、長い時間を要するもの

人の「夢」はときに、人の一生よりも大きく、長い時間を要する。万里の長城や、着工から100年以上が経過したいまなお建設中のサグラダ・ファミリアなどが良い例かもしれない。「時間をかけて」よりもスピーディーであることが礼賛されがちな現代だが、「いまでも、時間をかけたアイデアに共感を覚える人は決して少なくないと思います」とアンさん。

確かに、未来の地球に生きる人たちも、美しい森や空気、海、素晴らしい建築遺産に触れられたいいなと思う。また、彼らが読書を通じて、100年前に生きた作家の言葉に思いを馳せるというものロマンがある。F・スコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』など、私たちはおおよそ100年前の作家たちの作品にいまなお強く心を惹かれるのだから、100年後の人類が私たちの生きる時代や価値観をまったく必要としないということはない、とも思う。その考えは楽観的すぎるのだろうか。

もちろん(自分には関係のない)未来への投資には、賛否両論がある。無数のディストピア映画やアニメなどで描かれているように、未来の地球上では「半分以上の人が貧困に喘ぎ、読書を楽しむ余裕などない」「そもそも地球は滅びている」といった意見、また「裕福な人たちの道楽」「環境のことを心配するなら他にもっとやるべきことがあるだろう」という批判を含めた声もある。実際、アメリカのオンライン・カルチャー誌『フレーバーワイヤー』では「現代の特権階級が未来の特権階級のために作ったものだ」と指摘する記事が掲載されていた。

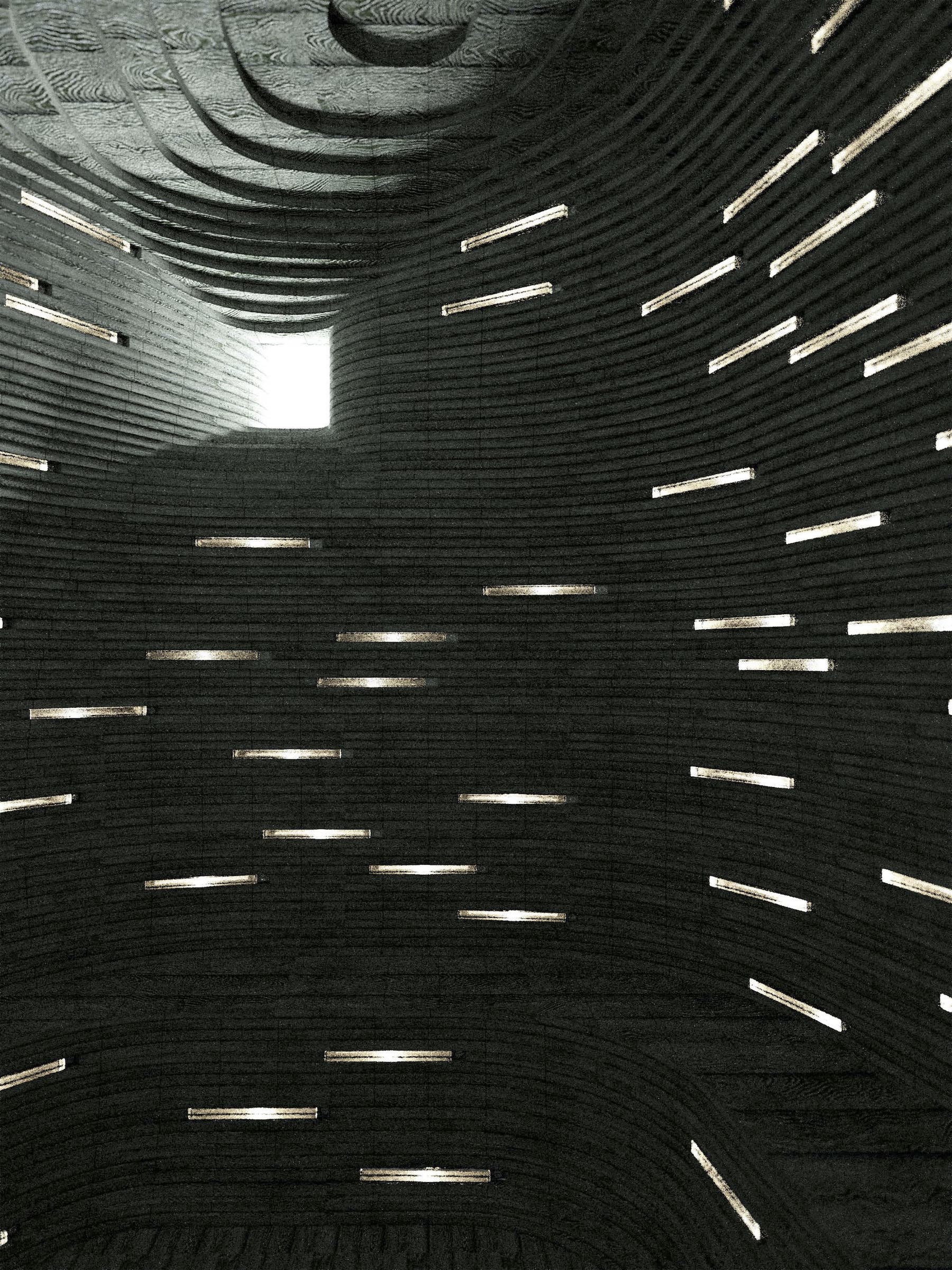

フューチャー・ライブラリーの完成予想。

こういった意見や批判がある中で、アンさんはなぜ、フューチャー・ライブラリーの原動力である希望と信念を持ち続けられるのか。「きっとノルウェーという国のあり方も関係していると思います。木が育つ森はパブリックスペースとして国民に開かれた場所ですし、その管理や林業に携わる人たちの生活もちゃんと国に保障されています。国民の税金が使われる新しい図書館の建設についても民意を反映した話し合いが行われていますし、図書館の貸出数が減っているということも聞かないです。そういう国だから信じ続けられる、というのはあるかもしれませんね」。

ゆとりがあるから未来のことを考えられるのか、未来のことを考えてきたからいまゆとりがあるのか。「フューチャー・ライブラリー」は深い。今後、選出する作家はあと95人。日本の作家が選ばれる可能性ももちろんある。

Interview with Anne Beate Hovind

Photos via Future Library

Text by Chiyo Yamauchi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine