誰かと出会える出会い系アプリ—マッチングアプリが市民権を得て久しい。利用していることは、もはや別に恥ずかしいことではなくなったものの、では、積極的に人に自慢したいことかと言われると悩む。

「聞かれれば答える」と「声を大にして言う」の間の大きな壁を、あのマッチングアプリがヒョイと越えてしまった。実名・顔出しで「私はこのマッチングアプリの利用者です」と街のあちこちで宣言するキャンペーンが始動した。

マッチングアプリの概念をペロッと変える、「バンブル」の凄技。

かくいう私もマッチングアプリの利用者の一人である。はじめてマッチングアプリを利用してかれこれ5年が経つ。それなりに長い時間の中で、さすがに3桁はいかないにしても、いろいろな人に出会い、それなりにたのしい時間を過ごしてきたこともあってか、人にアプリを利用していることや体験談を話すのに、恥ずかしさや抵抗を感じることはない。

ただ、アプリから一般ユーザーとして「顔出しで広告に出てください」と言われたら、それは別の話である。いくらかの報酬が発生したとしても、丁重にお断りすると思う。「使ってるよ」と話すことに抵抗はなくても、不特定多数の人に向けて「私はこのマッチングアプリの利用者です」と、自ら進んで“顔出し”で公言したいとは思わない。

前者と後者の間には、越えがたい大きな壁がある。マッチングアプリを利用していることへの認識が「当たり前、恥ずかしいことではない」なのが前者だとすると、後者は「クール、積極的に人に話したいこと」。そうなってはじめて「顔出しで広告に出てても良い」ものになるのだと思う。つまり、利用するのが「恥ずかしいことではない」程度では、その壁を越えるのは容易ではない。

ところが、その壁をあっさり越えてしまったのが、“女性ファースト”で知られる「バンブル(Bumble)」だ。女性ファーストとは、「女性からしかファーストコンタクトを取ることができない」もので、出会いの場の主導権を女性が握る唯一のマッチングアプリだ。

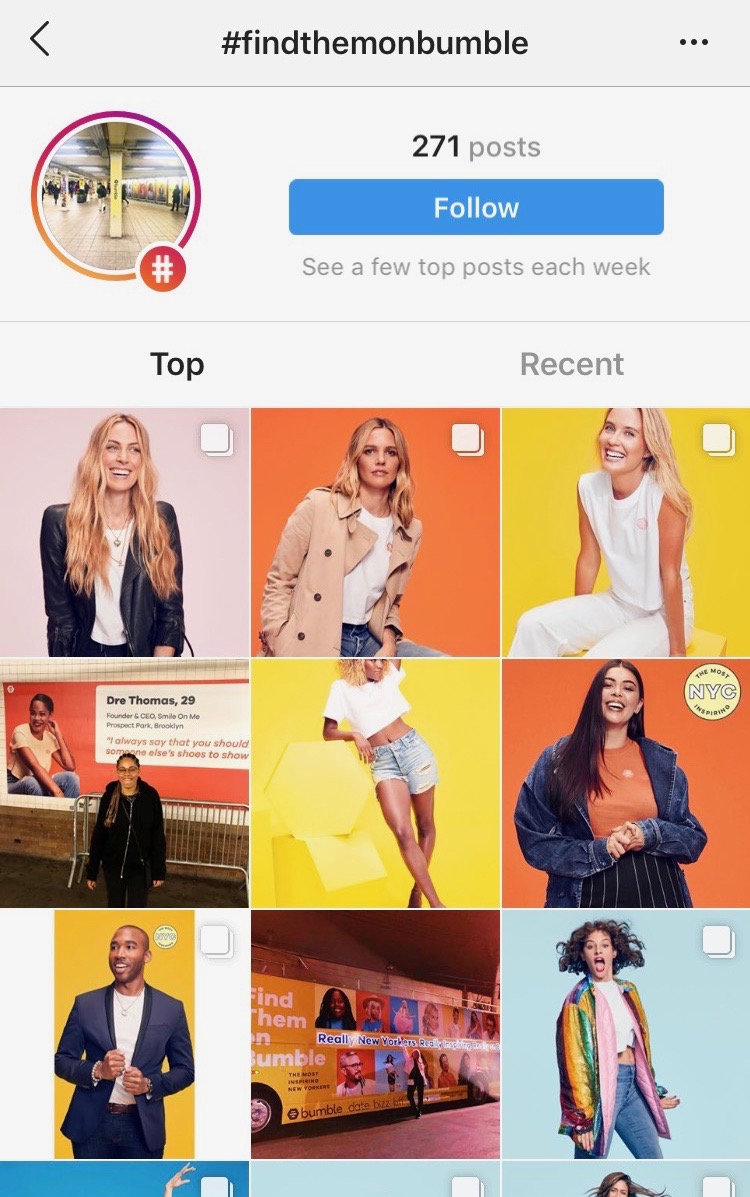

今年10月、バンブルはニューヨークで、112人のニューヨーク在住のバンブルユーザーを起用した、大規模かつ地元ニューヨークに特化した広告キャンペーンを実施。その規模は、SNS上のハッシュタグキャンペーン「#FindThemOnBumble(彼らをバンブルで探してね)」はもちろん、ローカル紙の一面トップやビルボード、地下鉄やバスの駅、ピザの箱、テイクアウトのコーヒーのスリーブなど、市内の500以上のロケーションにも及ぶ。つまりは、ニューヨークにいれば、誰もが一度は目にするであろう規模感である。

バンブルチームが「インスパイアリングな人を厳選して選んだ」という112人の中には、セレブやインフルエンサーとは異なる「何者か」、たとえば、高級ジム「ソウルサイクル」の共同創始者のジュリー・ライス氏や、トランスジェンダーのオペラ歌手、リズ・ボウク氏、車椅子のファッションモデル兼アクティビストのジリアン・メルカード氏、オバマ政権時代にホワイトハウスのスケジュール担当官を勤めた政治家、アリッサ・マストロモナコ氏といった人々から、市井の大学院生や会社員、デザイナー、リタイアした高齢者など、さまざまなニューヨーカーが登場する。人種や性別、セクシュアリティのバランスもお見事。

SNS上のキャンペーンでは、笑顔が素敵な112人のインスパイアリングな各人が、こりゃまたインスパイアリングな言葉を述べている。「幸せになる秘訣? それは幸せを自家発電すること!」「後悔するくらいなら、行動すると決めました」「過去の辛い経験から学んだのは、物事を憶測で判断するなんてナンセンスだってこと」など、至極のポジティブワードが並ぶ。

十人十色の等身大のニューヨーカーの、リアルな声をすくい上げて、街中で広告を目にする人たちの共感を醸成。「この人のように活き活きと人生をたのしみたい」と思わせ、そのために「私/僕も、バンブルをやってみようかな」と心を動かす。最後はシレッと「彼らをバンブルで探してね(Find them on Bumble)」と畳み掛け、最終的にバンブルのブランディングに落とし込む。

#FindThemOnBumble

ポイントは、バンブルの機能性の高さやコスパなどのメリットを「売り込む」のではなく、人生のストーリーを用いて「共感を誘う」手法に徹しているところだろう。ひと昔前のマッチングアプリの広告といえば、このアプリを使って「私は運命の人に出会った」「結婚した」という捻りのない直球アピール、もしくは「スワイプするだけ。簡単、どこでも使える」と利便性をゴリ押ししたものに偏っていた。

バンブルを含め、ティンダー以降のマッチングアプリは、次世代の若者を獲得するためのブランディングで、“いまっぽいイメージ”へのアップデートに励んだ結果でもある。同じようにミレニアルズ世代を狙ったものだと、「OkCupid」の「DTFキャンペーン」がなかなか機知に富んでいた。「DTF」とは「down to Fuck(ヤリたいな)」を意味する、主に若者が使うスラングだが、同キャンペーンでは、最後のFワードをFからはじまる他の単語に変換させて「down to feel Fabulous(最高の気分になりたいな)」「down to Famer’s market(ファーマーズマーケットに行きたいな)」「down to Focus on my chakras (自分のチャクラに集中したい)」など、ユーモアを効かせていた。

ただ、このポップな広告は「OkCupid」のイメージ一新、および新規ユーザーの獲得には貢献したかもしれないが、アプリのユーザーの気持ちを「(利用しているのは)別に恥ずかしいことではない」から「積極的に人に話したい」に変えることには、まったくといっていいほど機能しなかった。この点で、上述のバンブルは、他のアプリと一線を画す。自社アプリのイメージを向上させるにとどまらず、「マッチングアプリのある人生っていいかも」と“マッチングアプリのあるライフスタイル”という全体像をまるっと一新したのだから。

さて、ここからはこの大胆なキャンペーンで注目を集めるバンブルについて、なぜ競争が激化するマッチングアプリ市場でバンブルがこれだけの勢いを持てたのか、ティンダーも絡むバンブルの創始背景とともにもう少し紐解いてみようと思う。

女性ユーザー目線で作られたアプリは、実は男性からも人気

近年、マッチングアプリ市場は競争が激化している。その中で比較的新しい2014年創業のバンブルは、もともと「女性ファースト」、出会いの場の主導権を女性が握るスタイルで、他社と差別化を図り、そのブランドを確立してきた。バンブルの創業者でCEOのホイットニー・ウルフは、バンブルを立ち上げた理由についてこう話している。

「女性は(男性から)デートに誘われるのを待つ存在、『受け身であるべきだ』という考えが世に浸透していて、出会い系アプリにおいてもそれが当り前になっていた。私はその考えを変えたかった」。右へ左へとスワイプする仕組みや、お互いが「右スワイプ」をしてマッチするとメッセージが送りあえる点は他のデートアプリと似ているが、大きく異なる点は、マッチした相手に女性側からしかメッセージが送れないこと。この独特のルールで、迷惑メッセージを送る男性を排除し、女性が心地よく使えるサービスを作りあげた。

また、バンブルは、デート相手を探す機能に加えて、友人や仲間を探す機能「Bumble BFF(ベスト・フレンド・フォーエバー)」やビジネスネットワークを探す機能「Bumble Bizz」を追加している。これは、デートアプリの枠を越えて、広く「人と繋がるアプリ」としてのブランディングが目的。人と出会うこと・パートナーを探すことを広義にしたこの取り組みも、他のマッチングアプリとの大きな差別化にも繋がっている。

バンブルは「ティンダーのクローン」?「特許戦争」勃発するもユーザー数は右肩あがり

これだけの差別化を図ってきたにもかかわらず、今年3月、バンブルは「ティンダーのクローン」だとして、競合「ティンダー」の親会社「Match Group(マッチグループ)」から訴えられている。マッチグループは傘下にティンダーの他、「Match.com」や「OkCupid」などを持つマッチングアプリ最大手だ。これに対し、バンブルは「これって弱いものイジメですよね。そんな脅迫は左にスワイプ(拒否)します」と逆提訴。4億ドル(40億円)の損害賠償を求めている。

ティンダーとバンブルの間の確執は、2014年にさかのぼる。知っている人も多いかもしれないが、バンブルの創始者のウルフ氏は、12年にティンダーを立ち上げた共同創業者の一人である。その後、彼女は共同創業者で元彼のジャスティン・マティーン氏をセクハラで告訴し、14年に同社を退社。その数ヶ月後にバンブルを創設した。マネタイズができるようになったのは16年後半だと過去のインタビューで答えているが、それ以降は急速な成長をみせている。

現在はユーザー数は約4,000万人で、そのうち約200万人が有料会員。ユーザー数は5,000万人以上だが、約380万人が有料会員のティンダーに、凄まじい勢いで迫っている。

そんなこともあってか、マッチグループは昨年、バンブルの買収を2回も試みている。1度目は17年初旬。4.5億ドル(約450億円)で提案し、2度目は同年秋。買収提案額を10億ドル(約1000億円)に増やすも、バンブルのウルフ氏はどちらも断った。その約半年後、掌を返したかの様に「機能と見た目がティンダーに酷似している」とバンブルを提訴したのだから、そりゃ、バンブルが「いじめ (bullying)だ」というのも無理はない。

このマッチングアプリの「特許戦争」はいまも続いている。どちらが勝つかは予想不可能だが、明確なのはバンブルが成長を続けていることだ。裁判が報じられた3月から8月の間に、バンブルの利用者は約500万人も増加。また、上述のキャンペーンがはじまった10月の「最初の1週間だけで50万人増えた」という。次はロサンゼルスで同様のキャンペーンが実施される予定だ。

ちなみに、もし裁判に勝ち、40億円の損害賠償金を手にしたら、全額ではないにせよ「女性のエンパワメントに繋がるチャリティーに寄付するつもりです」とフォーブス誌のインタビューで答えている。こういった姿勢も、同アプリがフェミニスト・アプリといわれる所以なのだが、重要なのは、女性目線で作られたとはいえもちろん男性にとって不利な仕組みにしてあるわけではないということ。事実、バンブルの「女性をエンパワメントする」という思想に心を同じくする男性も多く、ユーザー数は伸びている。いまやフェミニストは男女共通のバズワード。そのイメージが「クール」なものになった昨今の米国で、フェミニスト・アプリであることは、彼女たちにとって追い風なのである。

Text by Chiyo Yamauchi

Content Direction & Edit: HEAPS Magazine